近年増えているドライアイの特徴と対策について2025.07.03

ドライアイは比較的新しい眼疾患ですが、近年のIT機器・コンタクトレンズの発展・普及はすさまじく、増加傾向にあるといわれています。この記事では、近年増えているドライアイの特徴について、原因・対処法・セルフチェックなどもあわせて詳しく解説していきます。

近年増えているドライアイの特徴

ドライアイとは、通常は涙で覆われて守られている目の表面が、乾燥してむき出しになることで起こる外傷・障害を指します。涙の分泌量が低下したり、涙液の質が変化したりすることで蒸発しやすくなることが、目が乾燥するおもな原因と考えられています。なお、ドライアイは以下が原因で起こることがあり、このようなドライアイは近年増加傾向にあるといわれています。

IT眼症によるドライアイ

IT眼症とは、コンピューターに代表されるIT技術の進歩に関連した機器を用いることで発症する目の障害・不調のことです。かつてはVDT(visual or video display terminals)眼症と呼ばれていましたが、テレビゲーム・スマートフォンなど、原因となる操作機器の幅が広がったため、IT眼症と呼ばれるようになりました。

IT眼症によるドライアイのおもな原因は「まばたきの回数の減少」と考えられています。一般的には、通常1分間に平均約20回のまばたきをするといわれていますが、IT機器の操作時には1分間に6回程度と3分の1近くまで減少するといわれています。まばたきの回数が減少すると、目の表面が乾燥しやすくなり、ドライアイのリスクも高まります。

コンタクトレンズによるドライアイ

コンタクトレンズを着用した目の表面は、涙の層のバランスを保ちにくくなるので、「目の乾燥」をはじめとするドライアイの症状が起こりやすくなります。また、洗浄を怠り、タンパク質などの汚れがコンタクトレンズに付着した状態になると、コンタクトレンズの表面に涙・水分がとどまりにくくなり、ドライアイのリスクが高まります。

エアコンによるドライアイ

エアコンの影響で湿度や温度が低下すると、ドライアイのリスクが高まる可能性があります。なお、エアコンの直風が当たる場所で長時間パソコン作業をすると、目がさらに乾燥しやすくなり、ドライアイのリスクもさらに高まります。

ドライアイの検査・治療方法とセルフチェック方法

ドライアイが疑われる場合、眼科では以下の検査が行われる場合があります。

- シルマー試験:専用のろ紙を使って涙の量を測る検査

- フルオレセイン検査:フルオレセインという染色液を少量点眼し、目の表面の傷の有無を調べる検査

- BUT検査:涙の質(安定性)を調べる検査

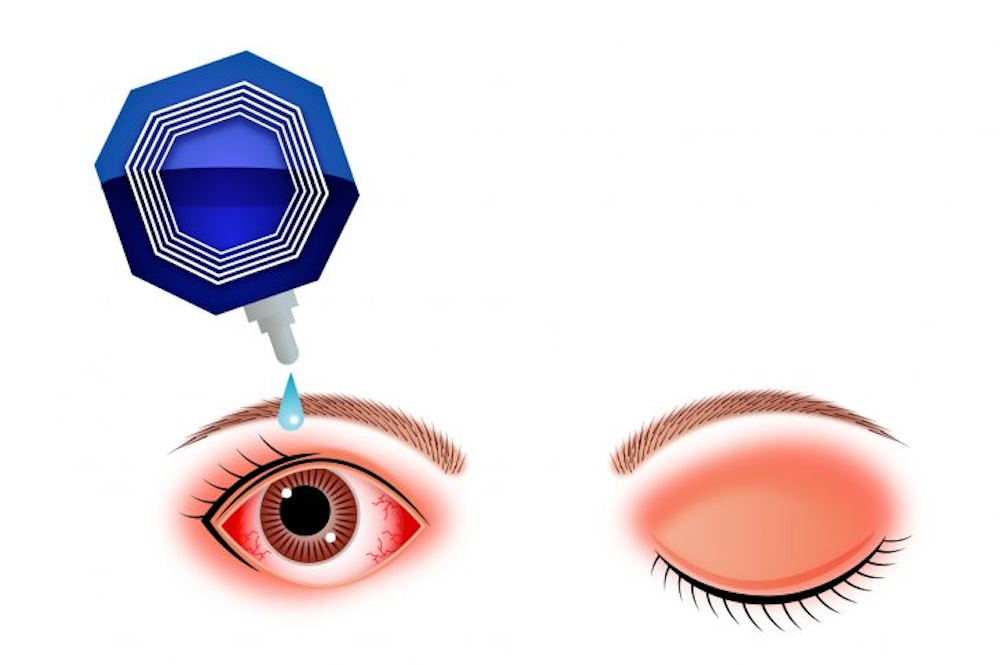

眼科で行われる一般的な治療方法は、以下の通りです。

- ヒアルロン酸・人工涙液・血清の点眼(涙液を補うため)

- ドライアイ保護用の眼鏡の着用

- 眼軟膏の塗布 など

ドライアイのセルフチェック項目

以下の項目に関して該当するものが多い場合は、ドライアイの可能性があります。早めに眼科を受診することをおすすめします。

- 目が疲れる・異物感がある

- 目の乾きが気になる・不快感がある

- 目がヒリヒリと痛む

- 白目の部分が赤くなっている

- 朝、目が開けにくい

- 白っぽい目ヤニがでる

- 見づらさや視力の低下を感じる

- 目が霞むことがある

予防・解消のために心がけたいこと

ドライアイと思われる症状を自覚したときは、まず眼科を受診しましょう。市販の点眼薬・洗眼液を使用することで症状が緩和することもありますが、基本的には眼科で原因・症状にあう薬を処方してもらい、自分の症状・ライフスタイルにあうアドバイスをしてもらうことをおすすめします。なお、一般的なドライアイの対策・目の疲労回復の対策として、以下が挙げられます。

- パソコン・スマートフォンなどを使用するときは、意識して瞬きの回数を増やす

- パソコン・スマートフォン・モニターなどを長時間見るときは、1時間に15分ほどの休憩をとる

- パソコン・スマートフォン・モニターなどの画面の明るさ・文字の大きさなどを、見やすくなるように調整する

- 室内が乾燥しているときは、加湿器などを使用して湿度を管理する

- エアコンの直風を避ける

- コンタクトレンズの長時間使用を控える

- 蒸しタオルなどを目の周りに当てて温め、血行を促す

おわりに:生活の変化の影響でドライアイが増加傾向にある。意識して対策を心がけよう

IT機器の使用時間の増加やカラーコンタクト・サークルレンズの常用化などにより、近年はドライアイが増加傾向にあるといわれています。ドライアイが原因で深刻な疾患に陥ることはあまりありませんが、症状により生活の質が低下したり、感染症・角膜炎・結膜炎などの眼疾患を引き起こしたりする可能性があります。気になる症状に気づいたときは早めに医療機関を受診し、目に負担をかけない生活を心がけるようにしましょう。

(medicommi 2025/06/24)